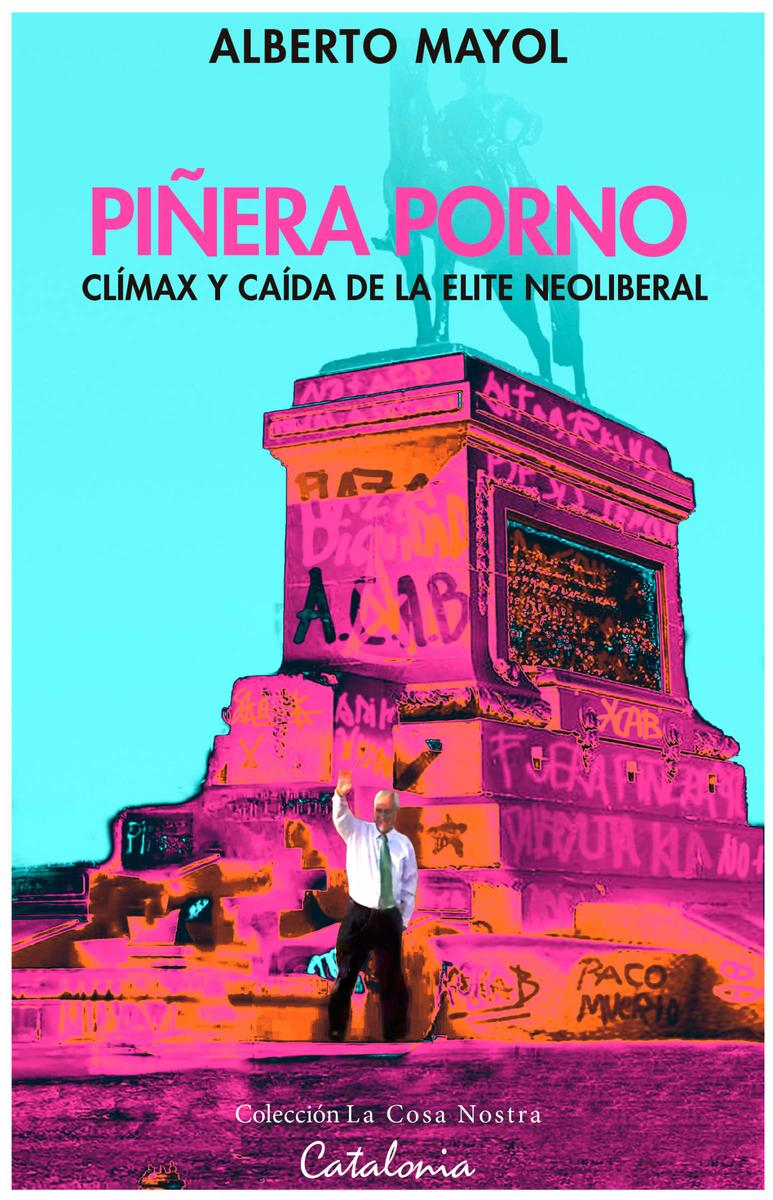

‘Piñera Porno’, el libro sobre cómo el mandatario chileno enterró la derecha neoliberal | Interferencia

El Diccionario de la Lengua Española (RAE-ASALE) nos señala que la palabra “pornografía” deriva del francés pornographie, que significa “tratado sobre la prostitución”, “dibujo o publicación obscenos”. Sus acepciones son tres: 1. Presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. 2. Espectáculo, texto o producto audiovisual que utiliza la pornografía. 3. Tratado acerca de la prostitución. El campo semántico de la palabra radica en la exposición abierta y cruda, el espectáculo y la venta. La comprensión de la palabra en tanto mercancía debe tener un agregado: la vinculación con la prostitución, por lo tanto, con un sexo inauténtico y derivado de una relación de mercado. La exposición cruda, de la pornografía, está en oferta, está a la venta. Todo este campo semántico nos sirve. Hay una palabra que no, sin embargo. También se habla de excitación. La verdad es que esa palabra es impropia para nuestro caso. Reflexionamos aquí en torno a un sujeto (nuestro objeto) que no parece estar orientado a la producción de excitación con su actuar pornográfico. Esa palabra, entonces, parece quedarle muy lejos. Más bien es un administrador de la excitación. Cuando la ha logrado, porque la ha logrado alguna vez, inmediatamente la ha considerado un crédito en su relación con el poder e inmediatamente la ha gastado. Apenas rescató a los mineros y sus datos explotaron en proporciones extraordinarias, decidió ocupar ese puntaje sobresaliente para vengar su ego, para usarlo como arma. Siempre es así. Si está cómodo decide ocupar esa comodidad para eliminar un rival que lo atormenta. Confunde el poder con una cuenta corriente. Y si tiene números azules, buscará quedar en cero satisfaciendo un deseo. En política gasta, no invierte. Como un consumidor primario, cree que usar sus recursos solo ha de procurarle placer. ¿Y por qué? Porque ve la política como una mercancía, como un objeto que lo satisface, que despierta su fetichismo. La complejísima y antigua definición griega de la política le resulta ajena. No puede creer que en un solo concepto puedan reunirse el dolor, el amor, la desdicha, las instituciones, los ritos, las creencias religiosas, el saber, el silencio, la expulsión de la ciudad, la conversión en un dios. Admira la magia de la política, pero quiere ser un usuario competente. No desea navegar en un mar oscuro con solo una luna creciente y una estrella de guía. No quiere conocer la ventisca verdadera, la que te somete a tus propios horrores, la que hace temer por tus recuerdos, por la calidad proyectada en otros de tu figura al morir. No. En él, como en varios miembros de la elite chilena, no existe la muerte. Existe su espectáculo. Provistos de una fe sostenida en la conveniencia, la pérdida es solo un accidente ante la ganancia. Y el fin de un ser humano carece de misterio. Es solo su fecha de caducidad. Las cosas son lo que vemos, dicen. ¿Un anciano debe trabajar para sobrevivir? Es la realidad, nos dirán. Y si es así, entonces está bien. Eso es el cinismo. Es el cinismo neoliberal. ¿Te gusta el sexo? Aquí tendrás solo sexo, nada más que ello. El porno es el cinismo del sexo. Si deseas el sexo por mil razones, entonces aproxímate a su espectáculo y olvídate de las mil razones. Solo recuerda una: que te gusta el sexo. Y he aquí, lo tienes, mejor que practicándolo, con ángulos que nunca viste. Pornografía.

Por su parte, la palabra ‘obsceno’ tiene una complicada historia. Hay quienes la asocian a estar frente a la suciedad. Hay quienes la consideran asociada a lo que no está en la escena teatral (lo que no se puede mostrar). De aquí se deriva un uso sobre lo ominoso. Esta es la etimología más popular, aunque en rigor parece ser falsa. Pero aun siendo falsa, ha sido utilizada por milenios y su pragmática sigue ahí. La etimología verdadera sería la referencia a aquello que aparece desde el lado izquierdo y que, por ello, redunda en desgracias. Es un mal presagio. Alguien se preguntará por qué hay tanta frecuencia en la historia de las culturas a considerar el lado izquierdo como negativo. Es bien evidente en muchas culturas la asociación del lado derecho con la orientación correcta, con ‘poner derecho’ algo. No es solo en la Biblia donde sentarse a la derecha de Dios padre es señal de valía. Las raíces probablemente radican en la praxis. La mayor parte de la población desarrolla una lateralidad donde el predominio es por el lado derecho del cuerpo, sobre todo el brazo y la mano. Esto implica, en tiempos violentos y de confrontación corporal, que el lado izquierdo es fuente de desgracias, porque es la zona donde las defensas son febles. Normalmente el desarrollo conceptual cuenta con orígenes de este orden, sobre todo cuando se dan en culturas diferentes y distantes, donde una explicación de un momento originario que se proyectó ritualmente se hace improbable. Lo cierto es que no soy lingüista, aunque me encanta la lingüística. Pero evidentemente no conozco las lenguas clásicas ni sus potenciales fuentes tal vez provenientes del indoeuropeo (si acaso existió). Y en este sentido no puedo decir qué concepto de ‘obsceno’ es el correcto. Solo sé que Piñera nuevamente en este punto nos trae un milagro, bueno, lo que son sus milagros: eventos de bajísima probabilidad, pero un milagro al revés, es decir, una desgracia. Y es que Piñera ha logrado que la etimología de obscenidad necesariamente deba ser la verdadera y las dos falsas, unidas todas. Piñera nos ha puesto frente a la suciedad. Piñera ha destruido la escena, de hecho, ha devastado la escena política transicional y ha dejado en su lugar una autenticidad tan extrema, tan carente de puesta en escena, que es sencillamente invivible e intolerable, que no tiene mediación social ni estética. Finalmente, ha traído la desgracia, la caída, el horror. Es cierto que ha traído el despertar, la posibilidad de mirar el horror cierto y dejar atrás la escena falsa. Pero en ese camino de verdad no hubo un ejercicio de honestidad. Solo hubo caída de cimientos. Lo cierto es que la gran obscenidad neoliberal fue el dinero, su imagen por todos los sitios, su preeminencia, su reinado indiscutido, la moral tambaleante de la duda por el rendimiento. La obscenidad queda instalada como una representación de la no representación, como un teatro sobre cuyo escenario se deja un elemento ominoso, escatológico (pútrido y trascendente) que es inaceptable, que no puede ser mirado. Y he ahí el lucro. La escena teatral queda marcada por la evidencia (lo que disuelve la obra como representación y la deja como mera presentación), por un Presidente que, en un contrato de un proyecto propio, es capaz de acordar que la última cuota depende de las acciones de un gobierno que es el de él mismo.

¿Por dónde partir para entender el concepto que aquí elaboraremos de lo “porno”? La primera palabra que convocamos será “positividad”. Ella nos guiará en todo momento.

La perversión de los conceptos no es inusual. Más bien es parte constitutiva de su historia. Habrá usted escuchado a alguna persona que sentenciase alguna clase de vínculo entre ser positivista y optimista. En un error fácil de seguir, sencillo en su más probable proceso genealógico: dado que la palabra positivo refiere en un nivel filosófico a lo que está presente, lo que está allí, pero al mismo tiempo coloquialmente se usa para evaluar como adecuado o beneficioso algo, hay quienes han convertido el positivismo (la corriente filosófico-epistémica) en una especie de estado anímico o doctrinario equivalente al optimismo. Todas las verdades se tocan, decía Andrés Bello. Pero lo cierto es que las estupideces se follan. Es así que procrean futuros con facilidad.

Todas las verdades se tocan, decía Andrés Bello. Pero lo cierto es que las estupideces se follan. Es así que procrean futuros con facilidad.

Lo cierto (lo positivo) es que el positivismo es una corriente filosófica y a ratos una doctrina dentro de la epistemología que asume, a veces con matices y revisiones, la importancia de una ruta de pensamiento científico basado en la inducción; esto es, partir de los hechos y llegar a las reglas generales. El positivismo se consolidó a fines del siglo XIX y tuvo su era gloriosa a inicios del siglo XX. Todavía hoy el sentido común de la ciencia es positivista, aun cuando la deriva posmoderna de nuestra época ha debilitado este sentido común en algunas de sus dimensiones. Es un absurdo. Los investigadores solemos exigir que nuestras investigaciones sean vistas como conclusiones en el sentido positivista, pero tratamos a los demás como si estuviésemos observando una opinión o una postura religiosa. No sé cómo ocurrió, pero ocurrió. Debe ser que el yo se ha tomado el nuevo siglo, luego de un exitoso apresto en el siglo pasado. Y no es el yo y sus circunstancias. Es el yo y sus conveniencias.

Lo cierto es que el positivismo nace de una convicción inductiva, de la construcción de regularidades a partir de la observación de hechos. Bertrand Russell planteó el problema de la inducción, conocido como la imposibilidad de garantizar que un enunciado general basado en los hechos pueda ser definitivo, cierto. Esto es simple. Si digo que todos los cisnes son blancos, porque siempre he visto cisnes blancos y porque todos los investigadores del mundo solo han visto cisnes blancos, porque no hay un solo reporte de un cisne negro, entonces asumimos (dadas todas las observaciones conocidas y coincidentes) que todos los cisnes son negros. Y enunciamos la regularidad. Y con un poco de urgencia, enunciamos una ley. Pero en realidad no podemos hacer tal cosa. ¿Podemos garantizar que sabemos que no hay más casos que los que conocemos? No podemos. Asumimos que es improbable que sea diferente, ya que no hay ni un indicio en contra, pero en realidad nunca hay garantía. La escuela contraria, deductiva y racionalista, daba garantías. Todo enunciado se deducía de otro, por tanto era cierto como derivación del anterior, salvo error lógico y estupidez humana normalmente detectable con facilidad por el resto (por el resto de los filósofos sumamente inteligentes, o sea, muy poca gente). Pero el racionalismo no solía decir nada nuevo. De tanto deducir, simplemente repetía con estilo (o sin). La inducción era creativa, pero incierta; la deducción era cierta, pero conservadora. Esta es otra historia. Termina y comienza nuevamente en Kant. Y después, mucho después, tiene una nota al pie excepcionalmente interesante en Sokal.

¿A qué viene esta digresión? Piñera es un obsesivo de la inducción. Quiere saber todo lo que ha sido detectado, todo lo que está presente en forma de hecho. Tiene la obsesión del científico, aunque su talento heurístico es discreto, su responsabilidad argumentativa es deficiente y la prudencia no es precisamente su más fiel compañera. Piñera ve dos o tres cosas de un fenómeno y lo da por sentado. Es un positivista, un positivista grosero, una bestia primitiva del positivismo ramplón, un pervertido de la argumentación. Tiene sus razones para creer en esa forma de análisis: así hechas, sus decisiones lo han hecho multimillonario. Eso, en la sociedad actual, se parece mucho a ser un genio, a tener la razón a cada instante.

La pornografía es una estética de la ausencia de estética.

La reducción de un fenómeno a su mera positividad, la concentración en sus formas específicas de aparición, es una característica esencial de la pornografía. La filmación pornográfica concentra su atención solo en lo central, es tan asertiva que carece de contexto e incluso de texto. Todo movimiento conduce a un final predecible y a una expresión de ese momento carente de toda metáfora, sutileza o delicadeza. Los órganos son protagonistas, no hay espacio para dedicarles tiempo a otros matices, a otros hallazgos. Su razonamiento es positivista ramplón: dado que el sexo se define por la actividad de los órganos sexuales (lo otro es erotismo), entonces una radicalización de la expresión sexual es mostrar principalmente el momento y el lugar donde la definición de sexo se torna absoluta; por ejemplo, el pene en el momento de la penetración (vaginal, anal, bucal). En sociología se define el Estado a partir de su particularidad fundamental: el uso de la violencia legítima. Por tanto, cuando un presentador de noticias señala que el Estado francés ha definido legalizar “x cosa”, entonces debería presentar el Estado en la figura de un policía francés. Como es obviamente una estupidez que no produce entendimiento, el Estado francés será significado por grandes símbolos franceses: palacios de gobierno, Parlamento, la torre Eiffel. Harán un razonamiento, los editores de la noticia, de corte “erótico”; esto es, construirán un espacio de realización sublimada y cultural de lo que se desea representar. Y no caerán en el porno. Pero el espectador del porno quiere ver la verdad del sexo. Pero la verdad desprovista de heurística es simplemente una imagen mecánica de un objeto o un trozo de un sujeto. El porno, por cierto, no es la verdad, aunque está en la zona de los hechos. Esos hechos son ciertos, pues en el porno no hay ficción, es real, aunque los protagonistas no se deseen, aunque la pasión sea ficticia, aunque el placer sea mecánico y exclusivamente exterior. La pornografía es profundamente inauténtica y al mismo tiempo concretamente cierta. La forma fílmica de elaboración de la imagen y de la narración pornográfica suele estar acompañada de gestualidad y actuación. Deliberadamente, los esfuerzos de dichos repertorios actorales están encaminados a una imagen grotesca de placer o sorpresa por lo supuestamente extraordinario del momento (la conjunción acrobática de los cuerpos, el tamaño del pene, el tamaño de las tetas, la voluptuosidad del culo, la cantidad de miembros simultáneos, el desenfreno representado). La escena es normalmente grosera en su carácter ficcional, no surrealista, ni realista, ni hiperrealista, ni infrarrealista. Es solo una deliberada parodia, una especie de burocracia capaz de construir un funcionariado del placer sexual como penetración o colección insólita de posiciones sexuales. La parodia cumple un rol central, pues despolitiza, que es lo mismo que decir que anula o minimiza el proceso de elaboración sobre la situación. Devenida en ingrávida y grosera al mismo tiempo, la sexualidad queda remitida a sus órganos, sin sublimación.

La pornografía es una estética de la ausencia de estética.

Lo porno es la desaparición de la seducción, es el sexo sin erotismo, es la simple presencia, la mera positividad. La corriente positivista tuvo su momento porno; es decir, el momento en que los filósofos de dicha corriente perdieron la capacidad de mirar más allá de lo positivo, de lo dado, de lo que aparece frente a nosotros. Los grandes representantes del positivismo fueron los miembros del Círculo de Viena, un grupo de extraordinarios intelectuales. Su principal influencia sería la de Ludwig Wittgenstein, el filósofo que escribió solo dos libros y revolucionó en ambas ocasiones la filosofía. En rigor, solo escribió uno, el otro estaba sin terminar a su muerte y sus manuscritos fueron transcritos. Luego aparecerían unos cuadernos con apuntes que también se publicaron como libros. Pero el Tractatus lógico-philosophicus, como le dicen los amigos, e Investigaciones filosóficas resultan ser los pilares del edificio del autor austriaco. Lo cierto es que Wittgenstein nunca quiso relacionarse con el Círculo de Viena. Él había postulado la teoría del silencio, relacionada con el conocimiento místico, el que validaba y experimentaba personalmente. Y le parecía de mal gusto esta tendencia a asumir que solo lo positivo existe, propia del Círculo de Viena. Eso sí, para Wittgenstein, aquello que no se puede observar es imposible representarlo en el lenguaje de manera adecuada, y —siguiendo al autor— de lo que no se puede hablar, hay que callar. De ahí la teoría del silencio. Sebastián Piñera no conoce la teoría del silencio, no ve otra forma de conocer que mirar la última medición de la encuesta, si ve un ascenso de dos puntos, solo ve un ascenso de dos puntos o cuando mucho ve la proyección de un aumento consecutivo posterior. No es capaz de comprender que detrás de un aumento de dos puntos puede venir acechante una crisis, un problema estructural, una caída. No. Para él, lo que subió, subió y lo que bajó, bajó. Suena simple e impecable, pero en realidad es el momento en que un sujeto de conocimiento sale del conocimiento y se transforma en un órgano receptor de estímulos. No es un ser humano, es el sensor de un asiento de automóvil que indica que no te has puesto (o sí) el cinturón de seguridad. Mientras escribo este fragmento en Chile hay un calentamiento de la economía por un aumento del consumo derivado del dinero inyectado a la economía por los retiros de las AFP, las ayudas estatales, más la reactivación de la actividad laboral y un alto crecimiento (de mera recuperación en relación con lo perdido). Piñera observa el aumento del consumo y concluye: “La sociedad de mercado no puede estar muriendo si la gente recurre locamente al mercado para satisfacer toda clase de necesidades”. Puro pensamiento lineal, pura reflexión fáctica. Así es Piñera. No puedo decir que así era el Círculo de Viena, ni menos que Piñera pudiera haber participado en él. La verdad es que el Círculo era bastante sofisticado y no hay que explicar que nuestro presidente no goza de dichas virtudes.

Para comprender los límites de una mirada solo centrada en lo “positivo”, en lo que está presente, bastará recordar la respuesta de la Escuela de Frankfurt al Círculo de Viena. Los académicos jóvenes de Frankfurt señalarán que la positividad no es todo lo que importa a la hora de analizar y comprender los fenómenos. En primer lugar, porque lo que está frente a nosotros, lo positivo, puede requerir una mediación para ser observado, un desarrollo conceptual. El objeto no se da al investigador en estado natural. Ni el investigador suele saber capturar el hecho suficientemente. Hay que desarrollar un proceso extrafáctico para que se pueda generar eso que llamamos un hecho. Eso no implica que no haya hechos, ni implica una condena a la subjetividad radical. Implica simplemente que hay un ejercicio de distanciamiento necesario ante lo observado. La traducción epistémica de este punto puede derivar en el concepto de carga teórica de los hechos, que es como decir que los seres humanos no solo observamos la realidad, sino que además la integramos en nuestros marcos conceptuales y en matrices de percepción que están desarrolladas previamente. Esta es una sobredeterminación de mi experiencia previa, de mi conocimiento, a todo lo que observo. Para que yo “recorte” de la realidad experimentada “un hecho”, debe ocurrir una operación extraordinaria: una base conceptual y una forma de percibir deben coludirse para establecer qué cosa será ese hecho, qué clase de constructo será.

Pero volvamos a la Escuela de Frankfurt. La ciencia, dicen estos teóricos, debe construirse con un afán no solo de observar lo que se presenta, sino que también de comprender fenómenos a partir de la observación de hechos que se reúnen en el marco de una perspectiva teórica. La idea es evitar el dualismo cartesiano en el que razón y experiencia no solo habitan en espacios separados, sino que son las dos experiencias cognoscitivas centrales. Para los teóricos de Frankfurt no es así. La historicidad de la experiencia humana supone la historicidad misma del proceso de conocimiento. No existe una espontaneidad consciente de personas libres que, como resultado de ello, construyen sociedad. El conocimiento involucra al poder. Para ello es fundamental la reflexión por negatividad, en la que se construye una observación capaz de desintegrar las formulaciones ideológicas que están inscritas en la estructura misma de la realidad. Sin un pensamiento crítico, negativo, estamos condenados a reproducir el orden en forma de conocimiento, lo que no sería conocimiento.

¿Podría entender esto Sebastián Piñera? Resulta imposible.

Quisiera que comprendan el juicio que acabo de emitir. La teoría aquí señalada es densa para cualquiera que la revise en este resumen y es más compleja si se lee a los autores de esta corriente. Pero el problema que tendría Sebastián Piñera para comprender este argumento no sería por la dificultad conceptual o filosófica que entraña, ese problema nos es común a todos. Su problema sería más pedestre: no es capaz de imaginar que la forma que él tiene de pensar se encuentre determinada por estructuraciones previas, por la historia de la filosofía y la ciencia, por tradiciones milenarias de reflexión. No es capaz de ver la historicidad de los conceptos. Asume, al contrario, que su forma de pensar es simplemente la forma correcta. Y no hay más. ¿Cuestionar una premisa? Imposible. No se gana dinero cuestionando las premisas, sino surfeándolas.

No es extraño que la forma histórica que adquiere la derecha libremercadista sea la de positividad total, en la que incluso se suspende la configuración ideológica de la derecha histórica de Chile (la derecha oligárquica), que era capaz de producir manifestaciones morales y efluvios metafísicos asociados a su proyecto material. La forma del neoliberalismo carece de toda expresión ideológica, aunque sea una ideología. Es un cuadro de Malevich, negro sobre negro, blanco sobre blanco. El cuadro existe (la ideología se produce), pero es la propia realidad de su actuar convertida en manifestación extraordinaria. Es banal en tanto tal. Y es pornográfica, simplemente hace zoom sobre sus propios genitales.

Allí donde nuestra modelación cognoscitiva ve actividad, lo que en realidad existe es pasividad. Mirar las encuestas, lo que marca cada cual, lo que aprueba la población, los temas más importantes para la gente, en fin, constituyen una forma de conocimiento que contribuye a fijar una realidad que resuelve (resolvería) la pregunta sobre los deseos y necesidades de la población, generando un efecto de desactivación. Se deducía que si la seguridad era el tema más importante en las encuestas, era porque la inseguridad campeaba. Los datos sobre delitos en Chile no decían lo mismo, pero el concepto de seguridad fue creciendo en forma y fondo, provisto de toda clase de formas de multiplicación de su relevancia social. Esto produce un escenario ya definido, donde los actores sociales entienden que la realidad está dibujada y que modificarla resulta ser un camino tan objetivado que, o se percibe muy dificultoso el camino de modificación, o se internaliza la idea de que ese mundo es “el” mundo.

Un conocimiento capaz de suspender las estructuras que solidifican cierta forma de pensar conveniente para ciertos actores de la sociedad es de difícil realización. Es una experiencia intelectual, un desafío personal, una odisea en lo social. Es exactamente lo que no se desea en la sociedad del consumo: la conclusión debe ser rápida, la acción proviene luego de la conclusión, la acción ha de ser funcional a la experiencia central, al mercado. El conocimiento ha de estar encaminado a producir un valor monetario, el diseño es publicidad, la ciencia es tecnología, el arte es prestigio por su compra.

Harvard es una buena universidad. Pero parece tener poco espacio para la negatividad. Friedman en Chicago decía que no hay almuerzo gratis. La aseveración resulta verdadera en más de algún sentido, pero ello no implica que sea una forma de conocimiento. ¿Ha explicado a qué se refiere con gratis? ¿Refiere a la monetarización?

Harvard es una buena universidad. Pero parece tener poco espacio para la negatividad. Friedman en Chicago decía que no hay almuerzo gratis. La aseveración resulta verdadera en más de algún sentido, pero ello no implica que sea una forma de conocimiento. ¿Ha explicado a qué se refiere con gratis? ¿Refiere a la monetarización? Es probable que sí y no a la vez. El argumento es elusivo, aunque parezca brutalmente concreto. ¿Qué hay de los actos de regalo, qué hay de la reciprocidad? Dirán que alguien compró, que alguien pagó. Llevado al extremo el argumento es tan cierto como banal, es como decir que cada movimiento que hacemos consume energía y participa de la entropía del mundo.

En el proceso de construcción de la sociedad la mirada tecnocrática, en sí misma, es pura pasividad. Su acción es administradora y construye valor para un segmento de la sociedad, no aporta en los procesos sociales de liberación, democratización, construcción de una igualdad sustantiva, emancipación respecto de los poderes arbitrarios y de las configuraciones sociales opresoras. La mirada tecnocrática puede tener sentido, sin embargo. En acciones de corto plazo, en racionalizaciones básicas, es útil. Pero no puede participar del sentido de la historia sin destruir ese mismo sentido. La tecnocracia no comprende aquello que está en ausencia, aquello que no tiene visibilidad, aquello que parece estar en condición pasiva.

¿Por qué esto es importante?

Por el malestar.

Porque el malestar solo puede ser comprendido en su negatividad. Y, por ello, quien no sepa pensar u “observar” aquello que no está presente, pero que tiene capacidad de determinar otros hechos, sencillamente estará ciego.

El malestar es un enemigo invisible. El malestar es siempre una hipótesis, no es detectable de manera directa, no podemos decir con certeza: “Allí está, puedes verlo”. El malestar es como la materia oscura del universo. Los cosmólogos han construido el concepto de “materia oscura” para referir a un fenómeno invisible. Su existencia solo se puede imputar por la enorme magnitud de distorsiones en lo que es visible respecto a los cálculos realizados relacionados con la materia visible del universo. Para decirlo en simple, si nos atenemos a la materia que podemos “ver” con las herramientas existentes, la estructura del universo no queda justificada. Para que tenga sentido el universo tal y como está diagnosticado, es indispensable que haya enormes cantidades de materia que no podemos detectar y que, no obstante nuestra ceguera, están allí. Se ha llamado a ese fenómeno “materia oscura”, para referir al hecho de su invisibilidad (lo invisible es oscuro porque carece de luz o, al menos, ella no se proyecta). Los datos al respecto son alucinantes. Algunos investigadores enunciaron que más de la mitad de la materia del universo sería invisible para nosotros y solo la conoceríamos por sus efectos. Esa sería la materia oscura. Otros imputaron el 80%. Los objetos celestes solo explicarían el 4% de la materia del cosmos, una cifra alucinante por su pequeñez. El grueso de lo no visible sería energía repulsiva (más del setenta por ciento) y el resto (más de un veinte por ciento) sería materia oscura con efecto gravitacional, atractiva, con un comportamiento equivalente al de la materia visible. La hipótesis surgió en los años treinta como una especulación indispensable para poder operar con las teorías vigentes. Los cosmólogos asumen que este asunto ya es cosa juzgada, que efectivamente existe la materia oscura y que se puede considerar que superó la etapa de la especulación. Mi opinión externa es diferente y, como corresponde a un académico de otra área, es una opinión irresponsable. Pero claro, he visto miles de veces a físicos, químicos, biólogos y toda clase de científicos que hacen observaciones sobre los hechos sociales y bosquejan críticas sobre la teoría social. No me parece mal, en absoluto. Solo me parece que debe ser recíproco.

Pero volvamos al punto. Creo que la costumbre de trabajar con la hipótesis de la existencia de una materia oscura ha hecho su trabajo, ya que hay consenso en que no se puede determinar la naturaleza de esta materia oscura y al respecto, simplemente, se asumen descripciones en las cuales hay un consenso intelectual, pero no evidencia suficiente.

La dinámica del universo se ha intentado comprender sin la hipótesis de la materia oscura. Han existido diversas propuestas, pero ninguna ha sido satisfactoria y, a pesar de numerosas inconsistencias derivadas de la modelación del universo con lo que se asume como concentraciones de materia oscura, la tendencia ha sido aceptar la existencia de este componente. En ciencias sociales hay una dificultad extra a la hora de tratar con hipótesis ad hoc. Los estudios de caso son abundantes y suelen tener un sesgo político. Ello resulta inevitable. Y quienes investigan los casos no pueden asumir la mera posibilidad de que Barcelona y Chile estallasen casi al mismo tiempo, la ciudad por el independentismo y el país por el neoliberalismo, y que ambos asuntos pudiesen tener una semejanza estructural de fondo. Las ciencias sociales han caído en la trampa de la especificidad. Desean dar cuenta de una particularidad tras otra. Las generalidades les están resultando indiferentes o incluso ofensivas. A nadie parece importar demasiado que entre 2018 y 2019 hayan estallado alrededor de sesenta países en el mundo, prácticamente un tercio de los Estados existentes en todo el orbe. Si eso no es una regularidad, entonces ¿qué diablos es? Una de las aporías de la política es que se ha invertido el orden de la acción intelectual: si Sócrates decía que el filósofo sería la abeja que molesta al burro, en la política actual es el burro el que obliga a la abeja a producirle una miel muy particular que no ofenda sus sentimientos y que expanda sus intereses. La prensa y la intelectualidad se tornan serviciales y a ratos serviles. Imaginar que la observación de la experiencia humana desde una perspectiva intelectual pueda ser neutra es absolutamente absurdo. Pero hay un largo trayecto entre una compleja operación subjetiva para producir un conocimiento que se verá vestido de sesgos y la aceptación de que la acción intelectual simplemente ha de servir a intereses; pero ni siquiera en la construcción de un camino, de una perspectiva, sino en la operación política de ganar la batalla política de cada día. La experiencia intelectual, bajo ese sino, se empobrece hasta dejar de ser una reflexión. Sebastián Piñera lo sabe. Ha contratado muchas veces intelectuales, escritores y periodistas. Ha comprado medios de comunicación y ha fundado centros de investigación. Esa es su historia. No es su culpa. O, al menos, no es solo su culpa. Si al chef lo convencen con un poco de dinero para que deje de cocinar carne y haga unas hamburguesas que parezcan de buena calidad, siendo de material barato, el contratante no es el único culpable. El chef puede acusar el imperio de sus necesidades, el imperativo categórico de cubrir el presupuesto familiar. No es falso, pero tampoco suele ser del todo cierto. La investigación social supone un compromiso de esforzarse por comprender la realidad, por describirla, por explicarla. Hay un límite, por supuesto, en la intromisión de intereses o subjetividades en ese proceso.

Pero volvamos a la cuestión cosmológica de la materia oscura. Es una gran guía para comprender el malestar social. El hecho de que haya una explicación no basada sólidamente en la inducción puede significar para algunas personas que hay una debilidad estructural en la argumentación. No es mi opinión. Considero exactamente lo contrario. La virtud de la cosmología sobre otras disciplinas es que ha estado obligada, por la magnitud de su objeto de investigación, a desplegar la imaginación y la especulación, a llenar los vacíos con hipótesis y narrativas que completen la argumentación y la representación. Su virtud es justamente haber huido de la obligatoriedad de la inducción. Alguna vez inscribí un curso de física como electivo mientras estudiaba estética en la Universidad Católica de Chile. El profesor solicitó un ensayo y recomendó unas excelentes revistas de divulgación disponibles en la universidad. Me sumergí en ellas unos días y decidí mi tema: incidencia antropológica en las interpretaciones sobre la forma y estructura del universo. Me resultó relativamente sencillo argumentar que, habiendo pruebas en el siglo XX en favor de una hipótesis que consideramos absurda (que la Tierra sea el centro del universo), tomamos la decisión de declarar esa conjetura como intolerable y asumimos toda clase de hipótesis ad hoc para esquivar la posibilidad de darle un espacio a esa argumentación. No entraré en detalles aquí. El trabajo le gustó al profesor, pero lo consideró sumamente desagradable al mismo tiempo. Me planteó su contrariedad con humor. Pero lo cierto es que, aun cuando esto incomode a los físicos, la verdad es que no tiene nada de malo. Al contrario. Hoy la física es la que construye nuestra imagen del cosmos que habitamos, su función es social y cultural, incluso religiosa. Nadie puede pretender que la mera empiria haga algo tan importante como es otorgarnos las propias definiciones de nuestra existencia.

Lo cierto es que el problema del malestar para las ciencias sociales es el equivalente al problema de la materia oscura para las ciencias físicas. El malestar no se puede ver. Aumentan los suicidios y toda clase de problemas psíquicos en una sociedad; ¿es malestar? Puede ser. ¿Cómo saberlo? Es virtualmente imposible comprobarlo. La sociedad se torna disruptiva, con cambios de ánimo intempestivos y explosivos, estallando aquí y allá. ¿Es el malestar? Puede ser. Si no son treinta pesos, pero sí son treinta años, aunque de todos modos sean treinta pesos; estamos en el imperio de la disrupción. Es casi seguro que eso es malestar social, pero, ¿podemos probarlo? Solo vemos sus efectos, el impacto de su energía desplegada, de su materia chocando con otra materia, la fuerza de un oleaje sorprendente, de una deriva sísmica inagotable. Y es que el malestar no se ve. Solo sabemos de aquel por sus efectos acumulados. Y es así como suben al mismo tiempo los reclamos al Servicio Nacional del Consumidor, a las oficinas de informaciones y reclamos de las municipalidades, al tiempo que cae la aprobación de los Presidentes de la República, cae la legitimidad del Congreso Nacional y de los partidos políticos. Hay un universo que se derrumba. Pero Abaddón el exterminador no aparece por ningún lado, no vemos su imagen, no comprendemos el espacio en el que se ubica, no sabemos hacia dónde se dirige. Así es el malestar. Un enemigo poderoso… para las elites.

¿Cómo puede el neoliberalismo abordar el malestar?

No puede.

El razonamiento tecnocrático huye de la perspectiva holística, escapa de toda capacidad heurística. No busca explicaciones ni interpretaciones. Su objetivo es garantizar una operación. Es una película que cede toda su visión artística para cumplir los requerimientos de la masividad. Asume que hacer las dos cosas es imposible y cómodamente elige comer basura. La historia de la humanidad es el esfuerzo cultural de cuadrar el círculo, de afrontar las contradicciones y tensiones de manera de resolverlas en una versión superior. El neoliberalismo padece una racionalidad mediocre. Allí donde una sociedad explota colectivamente en una manifestación misteriosa de la conciencia colectiva, simplemente ve la influencia condenable de ciertos actores internacionales coludidos con grupúsculos nacionales que, inspirados en alguna ideología con orientación práctica en el terrorismo, habrían organizado una acción colectiva. ¿Las pruebas? Ninguna. Pero no es importante. Su razonamiento está centrado en que esa explicación es la única posible. No puede existir un fenómeno de acumulación de energía disruptiva, no puede haber una politización de ese malestar inicialmente anómico, no puede haberse activado la energía destructiva de una sociedad sobre el objeto sagrado del modelo económico. No pueden ver aquello porque la premisa es simple: el modelo es excelente. Y la gente ama comprar. Por tanto, concluyen, la gente ama el modelo, aunque a ratos se confunda. ¿Quién puede odiar lo que ha dado prosperidad? Eso se preguntan. Y vuelven a cero, que para el caso es retornar a la transición política posdictadura.

Por tanto, concluyen, la gente ama el modelo, aunque a ratos se confunda. ¿Quién puede odiar lo que ha dado prosperidad? Eso se preguntan. Y vuelven a cero, que para el caso es retornar a la transición política posdictadura.

La ceguera neoliberal se hizo política con el ascenso de los economistas neoliberales a la actividad política como los profetas y sacerdotes de los tiempos extraordinarios del Chile del crecimiento económico. Sebastián Piñera no es solo un símbolo de ese proceso. Es su momento y lugar de anudación de la base intelectual de una época con el sistema político. Piñera es un fenómeno cultural, algo mucho más grande que él mismo. Desde antes de elegirlo nadie dudaba de que podría usar su poder para hacer negocios. Pude investigarlo con estudios cualitativos de 2008. Cuando presenté ese estudio a dirigentes políticos de la época se sorprendieron. Uno de ellos comentó: “Eso suena a Argentina”. Se refería a un pragmatismo malsano de los votantes que podían considerar al candidato un estafador, pero que al mismo tiempo lo podían considerar necesario, a pesar de las dudas éticas o incluso era visto como eventualmente necesario por su conducta reprochable, pero pragmática y orientada al éxito. El país parecía decir: “Si hay que sacrificar algunos valores menores por tener dinero, bienvenido sea”. Pronto sería al revés. Macri sería el Piñera de Argentina. Chile ha vivido muchas vidas en pocas décadas

El corazón de nuestra época, al menos de la segunda década del siglo XXI, es el proceso de politización del malestar social. Chile ha estallado con intensidad dos veces: el año 2011 y el año 2019. “Terremoto social”, dijeron los empresarios sobre el primero. Sobre el segundo no dijeron nada. “Cataclismo” sería pertinente como término si seguimos con la metáfora anterior. Del primero nació la educación gratuita y una fuerte reforma tributaria. Del segundo solo conocemos aún lo que se ha muerto: la Constitución de 1980, la austeridad del Estado, la mercantilización de los derechos sociales, la elite transicional. O bueno, sí vemos algo que ya nació, pero que en sí mismo no es nada aún: la Convención Constituyente. Este proceso de desestructuración de los pilares operativos de la sociedad chilena de la transición política y del neoliberalismo es lo que llamé “el derrumbe del modelo” en 2011 en mi presentación de Enade, argumento que se tradujo en el libro de 2012 con reediciones en 2013 y 2021. Hablo de politización del malestar, porque es fundamental comprender que la mayor parte de las veces el malestar permanece como un volcán inactivo porque su forma principal de manifestación es la anomia, la desintegración social. Horada con ello las estructuras de la sociedad, pero no explota porque carece de motivo. Es un malestar vago. Así lo describieron en el Informe del PNUD de 1998. Ese informe se iba a llamar El malestar de la modernización pero el gobierno de la época (Eduardo Frei Ruiz-Tagle) pidió que se cambiara el nombre. Se llamó Las paradojas de la modernización. Es como escribir una crónica extensa (en un libro) sobre un excelente maestro de escuela, gran padre de familia y extraordinario activista medioambiental llamado Fernando Suárez (esto lo estoy inventando, por favor, para tranquilidad de aquellos que coinciden con ese nombre), que resultó ser un psicópata que había secuestrado y asesinado a 30 mujeres en 10 años. Pues bien. Entonces la crónica se llamaría “El psicópata gentilhombre”. Pero finalmente se prefiere un nombre más elusivo: “Las paradojas de un gentilhombre”. Fue eso lo que ocurrió. El malestar se guardó, no sin comodidad, en un buen ambiente donde pudiera cultivar su propio desarrollo. Y así fue. Creció, germinó, nació de él una estructura y otra. Y un buen día la posibilidad de realización histórica de su estallido dio a luz una nueva era, admirada y distópica, desafiante e imposible, vertiginosa y letárgica. Fue el big bang. Y de él debían nacer millones de galaxias. Pero solo nació una, la galaxia constituyente. Y en ella residen todas las exigencias, todas las soluciones.

El economista neoliberal, el presidente neoliberal no es capaz de ver nada de esto. Mira su encuesta. He caído, ¿cómo he de subir? El gobierno actúa y luego de dos o tres respiraciones hechas de unos pocos días el dato se mueve, sube (imaginemos que sube). El presidente (entonces, dado que subió) insiste con el exitoso recurso. Un pequeño estallido destroza el buen momento y hace caer otro poco más al héroe derrotado por nadie. Un buen día, en todo caso, preguntarán si acaso existirá esa cosa llamada malestar. Y mandarán a hacer una encuesta. ¿Es usted feliz? Esa será la pregunta. Asumen que si dicen “no” mayoritariamente, entonces hay malestar. La gente, sin embargo, contesta mayoritariamente que sí. Gritan enfervorizados en su propia incomprensión. “Ahí está, no es malestar, la gente es feliz, déjense de joder”. Y vamos de nuevo a la encuesta, a los nietos en Fantasilandia, al matinal más visitado, vamos reiteradamente a anunciar alguna buena nueva.

¿Puede el malestar presentarse en forma de felicidad? Eso debe preguntar el juez al experto.

“Sí”, responde el experto. O debiera responder aquello si acaso fuera experto.

Pero los expertos asociados al modelo y/o al Presidente prefieren decir “no”. “Es imposible”, complementan. “Y por tanto la gente que dice que es feliz mayoritariamente está diciendo que la sociedad carece de malestar”, terminarán diciendo. Una reflexión lineal, sin considerar la escala de los hechos observados, sin conceptos orientativos; no es una reflexión. Es algo parecido a un vómito. Pero viniendo de los expertos de nuestra era, de los economistas, el argumento gana plausibilidad o al menos sitúa a mucha gente en la inquietud sobre lo observado. Evitando la mediación de conceptos, estos profesionales hacen su propia mediación. Y ya no son conceptos los que están al medio, son intereses. Y luego viene el momento de discutir la teoría en el espacio público. Alguno hasta escribe un libro al respecto. El economista neoliberal, que considera que la filosofía y las ciencias sociales son un derivado intelectual del socialismo, o al menos cree que son ciencias y razonamientos fallidos; otros se convencen formidablemente de que, dada la felicidad imperante, nadie puede sostener que haya malestar. Hubo quienes fueron más elegantes y dijeron que la tesis del malestar en Chile es una teoría. Ese argumento fue usado para decir que no era un diagnóstico; esto es, que no había evidencia y que por tanto operaba en el ambiente de un concepto vacío. Los que dijeron aquello, Guzmán y Oppliger, tenían razón. Su crítica nace como respuesta al libro El derrumbe del modelo. El problema es no comprender el estatus de una teoría. Asumieron ellos que una teoría era un artefacto inferior, científicamente hablando, a un dato. Y es exactamente al revés. Una mala teoría es peor que un dato. Pero una buena teoría es muy superior a uno o muchos datos. La teoría se alimenta de observación y conceptos, pero no es ni la observación ni los conceptos. Es una mediación con poder heurístico. El repertorio teórico con el que trabajé para construir la observación sobre el malestar nunca lo he explicitado, eso lo reconozco. Un par de personas lo han notado y me han escrito y les he enviado el material. No fue el caso de muchos otros autores. Fue muy poca gente (y casi ningún centro de estudios) la que me pidió una explicación sobre lo dicho. Nadie requirió los antecedentes y conceptos. Cada cierta cantidad de años, por goteo, algún investigador preguntó algo. Debo decir, en todo caso, que en universidades mexicanas sí me preguntaron y me pidieron algunas conferencias al respecto; en España igual. El acto de preguntar, entre académicos, ha de ser una de las actividades esenciales. No cabe de duda que las obras tienen una estructura que impide comprender el proceso intelectual de quien escribe en su totalidad. Si tienes la ocasión de hacerlo, ¿por qué no preguntar? Los colegas que me citaron a reuniones se dividían en dos: los que me citaban a partir de un ayudante para preguntarme cómo había llegado a una conclusión (sin reconocer, por tanto, que ellos o ellas eran quienes querían hacer la pregunta; pero debo decirles a esas personas que los ayudantes siempre chismosean), y los investigadores que me citaban para explicarme cómo y por qué mis objetivos de crecimiento en el ambiente sociológico estaban truncados de antemano y para decirme que desistiera de todo intento. Un ejemplo notable fue Vicente Espinoza, un sociólogo de cierta relevancia en Chile. Cuando llegué a trabajar a la Universidad de Santiago de Chile se rumoreaba que mi arribo se relacionaba con la apertura de la carrera de sociología y con otros proyectos grandes. Es cierto que se exploró la idea. Pero llegué a la Universidad de Santiago como académico, no para construir en específico ningún proyecto. Vicente Espinoza me llamó por teléfono (él trabaja en la misma universidad) y me invitó a tomar un café para darme la bienvenida. La caballerosidad del gesto me sorprendió. No alcancé a llorar de emoción, pero casi. Fui a la reunión. Cuál sería mi decepción cuando me advirtió: “Te quería dar la bienvenida y contarte que ninguno de tus proyectos con los que llegas acá se cumplirán”. Le agradecí, me levanté y pagué la cuenta. Tengo la pésima costumbre de pagarle la cuenta a mis enemigos. Y también a mis amigos. Eso se acabó cuando fui candidato presidencial, desde entonces no pagué ninguna cuenta, pero porque no podía.

La globalización y el neoliberalismo, que no son lo mismo, pero por intersección pueden operar en conjunto, han sido grandes productores de condiciones que acumulan malestar social como energía potencial y que, en algún momento de politización, generan estallidos capaces de devastar las estructuras que las sociedades se han dado para su administración. El malestar primero licúa el sentido, luego termina con los cimientos. El primer momento se presenta como una melodía interpretada con sordina, el segundo resulta ser un estruendo.

Byung-Chul Han es un filósofo que escribe análisis sobre la sociedad contemporánea, sin ningún anclaje inductivo. No hace estudios de caso, no cita experiencias políticas. No escribirá el nombre de Donald Trump en ninguna página, ni las guerras mundiales, ni alguna elección en cierto sitio. No está analizando (Han) ninguna clase de proceso político de un sistema político; está tratando de entender una época. Está reflexionando a partir de autores clásicos de la filosofía, pero con una estructura sencilla. Normalmente cada capítulo no usa más de un autor, a veces (pocas) un número de dos o tres. Siempre el argumento se despliega con sutileza. No se confundan. Lo digo desde ya. No soy seguidor intelectual de Han, debo decir que tengo grandes distancias. Pero su trabajo es sólido y su reflexión, muy inteligente. Lo diré de un modo que sonará a ironía e insulto. No es cierto, sin embargo, que eso esté en mis palabras: Han es la traducción sociológica y filosófica de los libros de autoayuda que abundan en nuestra época. Y eso es muy importante porque esos libros son la fuente principal de sentido de nuestro tiempo. Es necesario tomárselos en serio, por supuesto que en un nivel de análisis superior.

Cuando Sebastián Piñera entrega una información —he aquí el misterio satánico de sus mensajes al país—, dicha información se escapa del ámbito de la experiencia, porque sencillamente no es una entidad que vive en el proceso del tiempo, sino que es solo mero presente de un ser que desconoce el presente.

Pero vamos al fondo. Han considera que vivimos en una sociedad sometida a la aceleración y al instante. En una sociedad con estas características se genera una restricción a la mera positividad. Es decir, lo que se entiende que existe es necesariamente lo que siempre está presente y está visible. De este modo, el presente ataca al resto de los tiempos (al pasado y al futuro), y la información queda fuera del ámbito experiencial. Este argumento de Han es muy interesante. Todo desequilibrio en la tríada pasado-presentefuturo parece generar aporías de gran envergadura. En La divina comedia, Dante se encuentra con el padre de un amigo en el Infierno, es Cavalcante del Cavalcanti (en adelante Cavalcante), un noble que había abrazado en pleno siglo XIII las corrientes epicúreas de pensamiento, un racionalista y materialista, por tanto un hereje. Consideraba que los átomos constituían toda la realidad existente, en la tradición iniciada por Demócrito y consolidada por Epicuro. Cavalcante murió cuando Dante tenía quince años, y su hijo Guido fue un gran amigo de Dante, además de un gran poeta y político. Siendo uno de los líderes güelfos se casará con la hija del líder de los gibelinos, medidas no infrecuentes en la época para generar pactos de paz. Junto a Dante es creador del Dolce stil novo, categoría que refiere a una modificación de la literatura religiosa con un giro más subjetivo. Lo cierto es que, al llegar Dante a dialogar con el padre de la esposa de Guido, el líder gibelino Farinata degli Uberti, aparecerá Cavalcante, que ha reconocido a Dante y se desespera al saber que el amigo de su hijo ha logrado llegar allí, pero no su hijo. “Si vas por esta ciega prisión por gracia de alto ingenio, mi hijo ¿dónde está? ¿Y por qué no va contigo?”. Dante responde: “No vengo aquí por cuenta mía; aquel, que allá espera, llévame por aquí; a quien tal vez tu Guido tuvo en desprecio”. Dante ha apuntado a Virgilio. Pero Cavalcante desespera por el uso del verbo, pues Dante dijo “tuvo” y por ello supone que está muerto. Esto genera una pregunta crucial. “¿Ha muerto mi hijo?”. Eso pregunta el padre. Pero implica algo más: los muertos no conocen el presente. Eso es lo que nos interesa, es lo relevante. O al menos que los muertos que están en el infierno no tienen derecho a conocer el presente. ¿Por qué? Porque si no recordar el pasado es lamentable y doloroso, si no conocer el futuro es normal pero angustiante; resulta ser que no conocer el presente es la mayor tragedia imaginable, la con mayores consecuencias, la que puede producir desesperación o, incluso peor, la ominosa acción del que no sabe lo que hace. Pues bien, Han decía que vivimos en una sociedad en la que el presente ataca al futuro y al pasado. Pero, ¿qué pasa si el gobernante desconoce el presente? ¿Qué pasa si el gobernante está muerto y por ello precisamente no conoce el presente? Esto es lo inquietante. He aquí otro derivado del carácter pornográfico de Piñera y de una tipología a la que hay que poner atención: la idea de gobernante pornógrafo es relevante porque necesariamente en esa acción se suprimirá el tiempo. Y no se suprimirá como la Iglesia medieval orienta al ser humano a la eternidad, ni lo hará como la posmodernidad nos orientará a lo efímero. El pornógrafo es enemigo de la idea de historia. No es su antítesis, es su disolución. Y nuevamente los conceptos deben ser precisados. No es su disolución como quien disuelve la leche en polvo en el agua. Es una disolución por mero desvanecimiento, es algo así como justo lo contrario de una piedra filosofal, algo que puede transmutar lo que existe en nada.

Cuando Sebastián Piñera entrega una información —he aquí el misterio satánico de sus mensajes al país—, dicha información se escapa del ámbito de la experiencia, porque sencillamente no es una entidad que vive en el proceso del tiempo, sino que es solo mero presente de un ser que desconoce el presente.

La única excusa que le quedaba a Piñera era conocer el presente, ya que es solo presente.

Pero no la tiene, porque desconoce lo que ocurre a su alrededor.

Así nace su fotografía en la plaza Baquedano; “en el óvalo”, como decían los carabineros al pasar por allí.

Piñera se obsesiona con los óvalos. Quiere sentarse en ellos. Lo hizo en el salón oval de la Casa Blanca. Lo hizo a los pies de Baquedano. Dejo esta nimiedad al servicio de los profesionales de la psicología o psiquiatría. O a la gente que ha explorado el alma humana en todas sus formas.

Para el tecnócrata neoliberal la información es una función de rendimiento. Y en tanto tal la información es mero presente. Por ello cuesta mucho aplicarla más allá de la especificidad de un tiempo; su caducidad está garantizada porque es puro contexto, pero es nula en tanto época. En ese sentido, la política hoy día tiene ese rasgo. Piñera es hijo de esta premisa, pero también uno de los personajes políticos que canalizaron una fuerte crítica contra el Presidente posee el mismo rasgo: se trata de Pamela Jiles. La pornografía política es presentismo radical. Ambos personajes, por dos lados del fenómeno (uno como tecnócrata y la otra como show-woman), representan el carácter totalmente efímero, pero al mismo tiempo cáustico, o sea, capaz de destruir, capaz de horadar, que tiene la información sin ámbito experiencial. Y comprenden (ambos) que en ese camino de la acción política las formas de uso de la información definirán un resultado. Solo eso, es cierto, pero no es poco. Ambos buscan el resultado y asumen que su carácter cáustico es más un poder que una amenaza. Pero, claro, el problema es que la ecuación tiene una temporalidad: en el corto plazo lo corrosivo es un poder ante sus rivales, pero en el mediano y largo plazo la corrosión afecta a los propios cimientos.

La información, en el marco de una acción tecnocrática, existe solamente para desplegarse “para sí”. La información ha de producir algo y luego desaparece del ámbito de la experiencia, no nos queda nada de ella. Eso es muy propio de la condición actual, la condición posmoderna, y eso es una característica de la condición pornográfica de nuestro tiempo.

Si el otro es mera mercancía, si las otras personas son solamente un fetiche que está en un mercado, si la estandarización es la regla, el otro pasa a ser simplemente un espejo de uno, y toda experiencia con el otro no es más que una nueva repetición de la experiencia que tenemos con nosotros mismos. Esto es lo que se denomina “la igualación del narcisismo”. Una enorme dificultad se consolida: escapar del yo resulta ser equivalente a escalar una montaña.

El narcisismo es la condición de época. Es una gran mutación de nuestro tiempo. En esto Piñera no está solo. Todo el sistema político lo padece, es una condición del rendimiento político. Si no tienes narcisismo, deberás inyectártelo para sobrevivir. Pero, claro, hay exageraciones. Piñera es una. Pamela Jiles es otra. Gabriel Boric es otra. Daniel Jadue era otra (disfuncional). Pero Piñera es de un narcisismo muy particular, más radicalmente infantil y ridículo que el de cualquiera. Ha convertido a todos los demás miembros de la sociedad en un espejo, en su espejo, donde intenta verse a sí mismo.

Venimos de un siglo XX que, que desde el punto de vista de la visión mítica, es un siglo fáustico, es un siglo en el que vivimos el esfuerzo y la experiencia, el placer y la tragedia; de descubrir el gran poder que tenemos. Es el siglo en el que vivimos la esperanza de ese poder y el horror del mismo. Fuimos a quitarles el fuego a los dioses. Lo logramos. Y luego fuimos nuestros propios dioses destructores. Matamos a los dioses y finalmente fuimos nosotros mismos quienes nos castigamos. Eliminamos a los dioses no para evitar nuestro dolor, sino solo para modificar al sujeto que lo propicia. Hemos conocido el gran poder y vivimos el mal de ese poder. La ciencia, la técnica y la bomba atómica son los grandes símbolos de aquello. Fue un siglo “prometeico”. Dejamos a los dioses inermes.

Sabemos cuál fue el castigo de Prometeo. Podíamos imaginar las formas diversas que ese castigo implicaría para una humanidad con tamaña osadía. Pero no fue esa la deriva histórica. La obra dramática tuvo un giro inesperado. ¿O alguien esperaba que luego de un Prometeo triunfante, en lo épico y en lo trágico, podría venir como siguiente etapa un delgado y frágil Narciso? El siglo XXI nos ha regalado el gran escándalo del yo.

El narcisismo, recordemos, es una condición que incluye un elemento patológico. El narcisismo supone una pérdida de conciencia de la realidad. No todas las alteraciones psiquiátricas tienen ese rasgo. El narcisismo nace de una autoestima débil que se fortifica en la desmesurada importancia propia y la carencia de empatía. La tolerancia a la crítica es casi nula, pero su energía psíquica puede ser elevada para sostener la cubierta que impide que la herida narcisista quede a la intemperie. El narcicismo orienta mucha energía a la construcción de su propia representación. Y en ese proceso de construcción de una representación hay una paradoja: por un lado la representación tiene un rendimiento corto, pero por lo mismo esa condición puede generar un triunfo generalizado del yo sobre la realidad.

El “rendimiento corto” es la descripción que me permite señalar algo simple: Narciso no va más allá de su reflejo, le basta su imagen en la laguna. Narciso no puede llegar muy lejos de ese modo. Solo existe él y su figura especular. Hamlet no necesita ya al fantasma de su padre, le basta el fantasma de sí mismo. Pero en ese ejercicio autorreferente y masturbatorio, Narciso es capaz de convertirse en el valor de cambio de toda la realidad. Él y su imagen pueden con todo. Sebastián Piñera cree que su mensaje es transparente porque identifica su propia interpretación con la imagen de la realidad que cualquier otra persona puede hacerse. Esto queda ilustrado de manera formidable en la visita de Estado que realizó al Reino Unido en octubre de 2010. Los emblemáticos mineros atrapados en la Mina San José habían sido recientemente rescatados y Piñera gozaba de su momento de mayor fama y prestigio. El rescate había tenido un componente épico y además televisivo. Había sido un éxito total. Corría su primer año de gobierno y quizás era su momento más solemne, Piñera viajó al Reino Unido y se entrevistó con la reina Isabel. Sonará a ironía, pero era un 18 de octubre. Y seguramente era uno de los días más importantes de su vida. No hay que engañarse, está lleno de autoridades de repúblicas que admiran directa o indirectamente a las monarquías antiguas. Todo poderoso ama tener garantizado su poder y la monarquía, sin poder dar certezas absolutas, es lo más cercano a ello. Lo cierto es que ese día Sebastián Piñera le entregó a la reina Isabel una piedra de la mina San José. ¿Qué piedra? Ninguna muy importante. Una piedra. Es cierto que en el desierto de Atacama hay piedras muy interesantes, muchas de carácter volcánico que guardan vida dentro de ellas, otras siderales, que llegaron con meteoritos. Es un lugar interesante. Pero es importante destacar que el Presidente tomó una piedra cualquiera y la convirtió en un regalo para la reina Isabel. Alguien pensará que quiso ofenderla, pero no. Eso sería pensar bien del Presidente. Ese comportamiento fue simplemente narcisismo. Asumió que la magnitud de la hazaña propiciada por su gobierno rescatando 33 mineros de las profundidades del desierto era tan grande, que nadie en el mundo, ni la reina del último gran imperio, podría resistirse a admirar y tocar una piedra cualquiera del lugar de los hechos. También volvió a mostrar el mensaje enviado por los mineros, frente a la prensa. Lo leyó nuevamente, mientras su esposa (más elegante) le pedía que no lo hiciera. No dudó el Presidente. Volvió a leerlo íntegramente. Y volvió a exponerlo, protegido por un sobre de plástico con el que se envuelve la comida para guardar en refrigerador. La escena de la reina es formidable. Diversas fotografías la muestran sola, en un rincón observando la piedra, buscando un brillo, una excepcionalidad, una particularidad; para entender la razón del regalo. Es indudablemente el regalo menos valioso que ha recibido. Por supuesto, no le importa demasiado. Pero sí Piñera logró generar en ella una extrañeza enorme, ¿cuál era la gracia de la piedra? No lo comprendió. La piedra era él. Nada más que él.

“No lo muestres Sebastián” dice Cecilia Morel. La frase podría servir para detener a un exhibicionista: “No lo muestres”, le insiste avergonzada. Pero Sebastián se mantiene sólido en su ominosa convicción; orgulloso de su discurso en inglés, de su papel, de su conquista del desierto, de la película de Hollywood que vendrá; orgulloso de imaginar a su hermano José lleno de rabia por su éxito, por su triunfo, por su grandeza. Fue así que en una noche londinense simplemente extrajo su arma preferida, la mostró y exigió la publicidad global que sentía merecer. Lo hizo muchas veces. Repartió piedras por el mundo, mostró el papel por el mundo. Pero en esta ocasión era especial. Era en el antiguo reino británico, antiguo, malvado y puro. Allí fue con sus piedras, como los gitanos de Cien años de soledad, como un vendedor viajero; después de todo, lo que ha sido. ¿Qué había en ambas demostraciones? ¿Qué había en el papel, qué en la piedra? Su propio nombre, su pene, sus aciertos, su buena suerte, su osadía; todo lo que él valora de él.

Sebastián comenzaba y terminaba en sí mismo. Como la serpiente medieval, se mordía la cola. Con muchísima menos elegancia Pamela Jiles habría dicho “candado chino”. Nosotros preferiremos citar a los uróboros y olvidar en un camino ignoto las referencias procaces. Este libro, a pesar del título, no está escrito como provocación.

Sebastián comenzaba y terminaba en sí mismo. Como la serpiente medieval, se mordía la cola. Con muchísima menos elegancia Pamela Jiles habría dicho “candado chino”. Nosotros preferiremos citar a los uróboros y olvidar en un camino ignoto las referencias procaces. Este libro, a pesar del título, no está escrito como provocación. Si conjuga ese verbo es solo un accidente. Pero volvamos al Presidente.

No solo la reina Isabel goza de la piedra del orgullo chileno, sino que también James Cameron recibió otra. ¿Cómo las distribuyó Sebastián? Se sentó a mirarlas y las seleccionó según sus preferencias? Es algo pensable. Pero, ¿cómo distinguir la belleza y el valor de puras piedras comunes? No es impensado que la reina hubiese llamado al Primer Ministro y, en medio de conversaciones de Estado, pudiera preguntarle si había entendido el regalo del Presidente chileno. No sería extraño que, inquieta e incrédula por lo extraño de la escena, la reina hubiese llamado a un académico de una facultad de geología que le pudiera decir si acaso había alguna particularidad misteriosa, inesperada, en semejante piedra. Una reina, usted lo sabe, siempre pensará que detrás del regalo de una piedra hay un misterio valiosísimo, un gesto noble y hermoso, una historia rutilante de sangre y esclavos. Pero no. O sí. Acá había una historia rutilante de trabajadores enterrados vivos, pero la piedra no valía nada. El geólogo de la corte seguro lo ratificó. Imaginamos su tono flemático, sus ropas cuidadas, la voz rotunda y profunda, pero casi silente, del geólogo de la corte. “He investigado la piedra su majestad”. Y ella muy interesada le responde con prudencia y sin excitación: “¿Algo que resaltar?” El hombre mira de frente y afirma suavemente: “Se trata indudablemente de una piedra”.

Sebastián había defraudado a una reina.

Nadie puede discutirlo: es un hombre que se supera.

Byung-Chul Han afirma que el eros pone en marcha un voluntario desreconocimiento de sí mismo. El amor y la sexualidad están sometidos a la positividad, al rendimiento y a la exposición permanente. Se requiere un ser pornográfico para este mundo; esto es, una energía inquebrantable orientada sin descanso a la exposición, una energía psíquica incombustible. Esta es la gran marca de fábrica del Presidente Piñera, un hombre que pilota helicópteros, aviones, juega fútbol, tenis, bucea, hace leyes, va a Fantasilandia, somete a la derecha a sus designios, en fin. Una cosa es cierta. Todo lo hace mal. Pero lo hace. Y eso es mucha diferencia en la era neoliberal. Es un ser activo, potente, capaz, pletórico de rendimiento formal, siempre batiendo récords, siempre demostrando que puede superar la siguiente frontera, incluso si ello no es necesario, incluso si es contraproducente.

La pornografía de Piñera puede llegar a los límites del snuff. Esta categoría de películas es especulativa. No hay pruebas de alguien que haya filmado obras porno asesinando o torturando realmente y las haya comercializado. Más bien ha sido una estrategia de impacto. Con Piñera en el snuff me refiero a su infinita tolerancia que demuestra ante los límites del daño y la obscenidad. Al parecer, cuando la situación se torna pornográfica y/o violenta, es capaz de resistir con calma y seguir en el mundo como si nada hubiese ocurrido. En su gobierno se batieron todos los récords mundiales de daños oculares. 18 días después del estallido social había 180 heridos con trauma ocular en Chile. En el conflicto palestino-israelí el registro era de 154 en seis años. A un mes del estallido la cifra seguía su crecimiento sorprendente: 285 ojos. La historia de las protestas y enfrentamientos callejeros cuenta un acontecer constante de ojos perdidos. En “El herido”, Miguel Hernández (obra publicada en 1938) simboliza la batalla republicana en la guerra civil mediante unos versos que popularizara notablemente casi cuarenta años después Joan Manuel Serrat bajo el título “Para la libertad”. En esos versos la descripción de los cuerpos dañados por las armas y los ojos perdidos es desoladora, pero también es la señal de esperanza.

Para la libertad, sangro, lucho, pervivo

Para la libertad, mis ojos y mis manos

Como un árbol carnal, generoso y cautivo

Doy a los cirujanos

Para la libertad siento más corazones

Que arenas en mi pecho: dan espumas mis venas

Y entro en los hospitales, y entro en los algodones

Como en las azucenas

Porque donde unas cuencas vacías amanezcan

Ella pondrá dos piedras de futura mirada

Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan

En la carne talada.

Las cuencas vacías que amanecen son justamente el espacio donde la libertad pondrá las piedras del futuro, de la mirada del futuro. Esto en Chile es sorprendente. Hay dos casos emblemáticos en las protestas, un hombre y una mujer, que perdieron ambos ojos, que quedaron ciegos: Fabiola Campillai (41 años) y Gustavo Gatica (23 años). La primera, mientras escribo este texto, ha reunido las firmas para ser candidata al Senado de la República. Su discurso político ha generado polémica en los últimos meses cuando ha manifestado que todo debe ser quemado y destruido. ¿Qué se podía esperar? Ella se levantó un día y caminó en medio de enfrentamientos a tomar un autobús para ir a trabajar a Carozzi. Recibió una bomba lacrimógena en la cara, que dañó todo su cráneo, ambos ojos, que ha significado decenas de horas de cirugía. Sus heridas oculares no pudieron ser sanadas. Tampoco las heridas en su alma. No he visto ninguna referencia a un apoyo de la empresa donde trabajaba. Gustavo Gatica, por su parte, sigue estudiando psicología. El día que un agente de Carabineros le disparó a pocos metros los balines que lo cegaron, Gatica estaba tomando fotografías en la protesta. La palabra “foto” combina dos palabras griegas: ático y luz. Es la luz en la oscuridad. La historia de Gustavo Gatica quedará marcada por esta dualidad. Pero al leerlo en diversas entrevistas es muy prístino que el joven despliega claridad más que reproducir las sombras a la que ha sido condenado. Sólido y con una sabiduría sorprendente, Gustavo Gatica nos permite preguntarnos quién ha quedado ciego después del estallido: si él o Sebastián Piñera.

La figura del autor del poema antes citado, Miguel Hernández, no deja de ser pertinente. La persecución a su pluma se manifestó en acusaciones tan altisonantes y absurdas como el asesinato de José Antonio Primo de Rivera (que fue un fusilamiento). Pero la víctima finalmente sería él, huyendo y siendo detenido sistemáticamente, hasta que el frío de la cárcel condujo sus pulmones de 31 años a un final injusto. Al morir en Alicante, Vicente Aleixandre lo acompañaba. Pudo notar el poeta y amigo que Miguel, muerto, no podía cerrar los ojos. Así fue como en ese instante escribió un hermoso poema (“En la muerte de Miguel Hernández”) que se inicia así:

No lo sé. Fue sin música.

Tus grandes ojos azules

abiertos se quedaron bajo el vacío ignorante,

cielo de losa oscura,

masa total que lenta desciende y te aboveda,

cuerpo tú solo, inmenso,

único hoy en la Tierra,

How to Prevent a Stroke After a TIA https://t.co/F6NAauUXlN via @national info

— nationalinfo.in Mon Aug 15 08:45:07 +0000 2016

que contigo apretado por los soles escapa.

La muerte de Hernández fue quizás el duelo más doloroso de la república y de los poetas de entonces, gigantes como montañas. Fue terco Miguel, siempre volvió a su pueblo, se expuso a las detenciones. Neruda logró sacarlo de prisión en Madrid, pero fue detenido nuevamente. Neruda también escribió un poema sobre su muerte, un poema lleno de energía vengativa, de telúrica fuerza ante aquellos que osaron atacar a Miguel. El siguiente es el poema, en rigor, es una parte del poema.

Llegaste a mí directamente del Levante. Me traías,

pastor de cabras, tu inocencia arrugada,

la escolástica de viejas páginas, un olor

a Fray Luis, a azahares, al estiércol quemado

sobre los montes, y en tu máscara

la aspereza cereal de la avena segada

y una miel que medía la tierra con tus ojos.

También el ruiseñor en tu boca traías.

Un ruiseñor manchado de naranjas, un hilo

de incorruptible canto, de fuerza deshojada.

Ay, muchacho, en la luz sobrevino la pólvora

y tú, con ruiseñor y con fusil, andando

bajo la luna y bajo el sol de la batalla.

Ya sabes, hijo mío, cuánto no pude hacer, ya sabes

que para mí, de toda la poesía, tú eras el fuego

azul.

Hoy sobre la tierra pongo mi rostro y te escucho,

te escucho, sangre, música, panal agonizante.

No estoy solo desde que has muerto. Estoy con los que

te buscan.

Estoy con los que un día llegarán a vengarte.

Tú reconocerás mis pasos entre aquellos

que se despeñarán sobre el pecho de España

aplastando a Caín para que nos devuelva

los rostros enterrados.

Que sepan los que te mataron que pagarán con sangre.

Que sepan los que te dieron tormento que me verán

un día.

Que sepan los malditos que hoy incluyen tu nombre

en sus libros, los Dámasos, los Gerardos, los hijos

de perra, silenciosos cómplices del verdugo,

que no será borrado tu martirio, y tu muerte

caerá sobre toda su luna de cobardes.

Y a los que te negaron en su laurel podrido,

en tierra americana, el espacio que cubres

con tu fluvial corona de rayo desangrado,

déjame darles yo el desdeñoso olvido

porque a mí me quisieron mutilar con tu ausencia.

¿Por qué me he detenido aquí? Porque eso es. Me he detenido aquí. En la guerra civil española, en los muertos, en la carne talada. Lo hago por inquietud, por plantearme una pregunta, casi un silogismo.

Si el neoliberalismo y Piñera solo piensan en lo que está visible, presente, sin contexto.

Si las muertes, las torturas y los heridos fueron tan visibles, tan evidentes.

¿Cómo es que el Presidente que se entrega a la mera presencia no ha podido ver dicha violencia?

La respuesta es abrumadoramente sencilla. Es quizás problema de la respuesta, que es simple y contundente. El Presidente está ciego. Con distancia está más ciego que aquellos que perdieron sus ojos. Su oscuridad está hecha de frustración, de un yo dañado y prominente, de una inquietud que lo corroe, de una deformación que lo atormenta. El Presidente ha enceguecido. Habita en la frontera de las sombras, sin saber dónde está lo que está lejos y dónde lo que está cerca. Sus palabras se han ido ahuecando, han dejado de significar. Su presencia es solo impertinencia. Todo ello es cierto. Pero sus ojos, lo peor está en ellos, porque sus ojos han caído en batalla, aunque formalmente vea, aunque nadie le haya disparado. Sus ojos ya no saben distinguir lo cierto de lo falso, no distinguen el cielo azul de las nubes y sus obstáculos.

El Presidente está ciego. Con distancia está más ciego que aquellos que perdieron sus ojos. Su oscuridad está hecha de frustración, de un yo dañado y prominente, de una inquietud que lo corroe, de una deformación que lo atormenta. El Presidente ha enceguecido. Habita en la frontera de las sombras, sin saber dónde está lo que está lejos y dónde lo que está cerca. Sus palabras se han ido ahuecando, han dejado de significar. Su presencia es solo impertinencia. Todo ello es cierto. Pero sus ojos, lo peor está en ellos, porque sus ojos han caído en batalla, aunque formalmente vea, aunque nadie le haya disparado. Sus ojos ya no saben distinguir lo cierto de lo falso, no distinguen el cielo azul de las nubes y sus obstáculos.

El frustrado ciego busca un acto que vengue su propia incomodidad. Nadie le ha hecho nada, pero todos a la vez le han marcado una herida que no cesa de sangrar. El hombre sufre, el hombre en forma espiritual de niño dañado que no perdona, que no supera; sufre. Y su respuesta es la herida del resto, la necesidad de socializar las pérdidas. Si ya carezco de toda verdad, que nadie la tenga. Y se esmera en aquello.

¿Cuál es la solución a sus tinieblas?

Hablar.

Se sienta en un sillón con las técnicas aprendidas en Harvard, ya añejas, con tres sinónimos, tres palabras que significan lo mismo, tres significantes distintos para tres significados; se sienta allí apoltronado y, entre cada tic, bosqueja un discurso. Y en ese gesto intenta elaborar esa herida, intenta superarla. Y siempre queda insatisfecho. Por cada omisión dolorosa, por cada logro de represión, un tic salta por la pantalla. Es así como habla, sin comunicar, sin conectarse con nadie. Le habla a la piedra de la mina San José, a sus enemigos, a la bolsa. Habla. Para mayor desgracia de Dios.

Dieciséis discursos en cadena nacional hizo Sebastián Piñera después del estallido social de octubre de 2019 y antes de la pandemia (marzo de 2020). Fue allí donde transformó en emblema de su discurso la tesis de un enemigo poderoso e implacable, el que se transformaría en un fracasado mantra de sus esfuerzos discursivos por respaldar la acción policial existente. Fue así como acontece el único momento cuando Piñera acepta trabajar ante lo que no es visible, y es para justificar lo que es visible y evidente: la violencia desquiciada con la que se estaba tratando a los manifestantes.

Los discursos de Sebastián Piñera, cada vez, encendieron la hoguera.

Esto se sabe.

Hablaba y advenían los incendios, la ciudad quemada.

La plata quemada, diría Piglia.

Es una convicción de los asesores de Sebastián Piñera que sus constantes alocuciones solo generan problemas. No es únicamente por los sofisticados problemas de dejar la vocería del gobierno sin relevancia ante la permanente aparición del mandatario, sino sencillamente por algo más pedestre: lo hace mal. En su primer gobierno, El Mercurio publicó que algunos análisis hechos por expertos en comunicación señalaban que las semanas en las que más intervenía Piñera, normalmente, bajaba su aprobación. La correlación puede existir y puede aun así ser espuria. Pero es una convicción asentada. Con horror, mucha gente de derecha vio que los primeros días y semanas después del estallido Sebastián Piñera hablaba casi día por día en cadena nacional. Fue así como Piñera configuraba una de las peores combinaciones en política: eliminación de la distancia con desconfianza. Porque, claro, un político que reduce la distancia con el pueblo, o con su público televisivo en último caso, puede generar empatía y afecto. Pero si es un sujeto que produce desconfianza, nadie quiere sentirlo cerca. La reducción de la distancia es además muy poco erótica, pues la fórmula del erotismo radica en la insinuación y no en la explicitación. Una imagen de cuerpos masculinos o femeninos completamente desnudos es menos erótica que la exposición semidesnuda del cuerpo. El obstáculo menor, delicado, es simplemente un aditamento del deseo, de la afectividad, de la necesidad de buscar. En ese sentido, el erotismo tiene una dimensión, una profundidad, que ninguna explicitación directa puede dar. La pornografía es el fin del erotismo. Y si esto lo queremos aplicar en política entonces, estamos hablando de que la pornografía, en la política —la pornopolítica—, es el fin de toda forma de posibilidad erótica, de toda posibilidad de distanciamiento, es la ausencia de la mirada de soslayo, es la imposibilidad de la pausa.

En la misma sesión de Enade donde tuve ocasión de dar mi conferencia —en la que anunciaba la crisis de legitimidad y de resultados del modelo económico chileno como base de las protestas de 2011— expuso Moisés Naím. No tengo una sintonía política con el intelectual venezolano, pero sí lo considero un aporte extraordinario a la reflexión. Las diferencias políticas al respecto nunca me han importado. También admiro a Arturo Fontaine (ex director del CEP) y a Óscar Godoy (ex director de la encuesta del CEP) y a Augusto Merino; lo mismo que a Manuel Antonio Garretón, Rodrigo Baño, Gabriel Salazar, en fin. Vuelvo a Naím. Él expuso temprano ese día. A mí me correspondía a las 12:30 del día aproximadamente. Me paseaba por el lugar mientras vi subir al estrado a Naím. Al situarse frente al micrófono dijo algo así (el video no está disponible): “Les he traído cuatro imágenes para que reflexionemos sobre el presente”. Luego de unos segundos y mientras el expositor seguía hablando, la sala comenzó a llenarse de un murmullo. Dado que se entendía que el escritor había “traído” cuatro imágenes, todos buscaban en las pantallas esas imágenes, para entender. Pero nada aparecía. Los murmullos señalaban: “No están las fotos”, “hay que avisarle”, en fin. De pronto se produjo una certeza. Naím nos decía que había traído esas imágenes, pero en realidad todos las teníamos en nuestra mente. La plaza de Tiananmen y el hombre que confronta al tanque no necesita recordación. Su mera descripción iluminaba la aparición de esa imagen, ya no solo en el cerebro, sino posiblemente en el alma. ¿Qué es eso? Erotismo, distancia al servicio del acercamiento.

La gran belleza radica en esa distancia. De alguna manera, es siempre decepcionante ver una obra pictórica presencialmente. Luego de amarla en la distancia un buen día arribas al museo donde habita y, luego de unos movimientos erráticos, llegas e intempestivamente se aparece ante ti. Allí está, toda ella, impoluta. Pero no hay manera de ser feliz. La presencia total es una especie de muerte. Solo cuando comenzamos a apreciar todo lo que nos falta para comprenderla, solo cuando vemos cuántas limitaciones tiene esa totalidad, recién entonces volvemos a sentir esa obra tal y como la conocimos en un libro, en un documental, en un relato de tu abuelo.